クロタマムシ

Buprestis haemorrhoidalis |

チビナガヒラタムシ

Micromalthus debilis |

カツオブシムシ科

|

キイロホソナガクチキムシ

Serropalpus nipponicus |

ゾウムシ類 |

キクイムシ科

ナガキクイムシ科s |

|

|

|

|

|

|

被害 少ない、被害程度は個体数や年数により小-中。幼虫はマツ材を食べて育つ。

産卵木が使われ築後十年以上経た後成虫となって現れたと考えられるケースがある。新成虫が乾材に産卵することはないようである。幼虫の食痕は径5㎜前後の孔道となる。

対策 被害箇所を特定して殺虫剤を注入する。

|

|

上図 アクリル水槽に脱出孔を開けたマダラカツオブシムシ属の1種の成虫

Trogoderma sternale

被害 繊維・食品害虫のハラジロカツオブシムシ・トビカツオブシムシ幼虫が蛹化場所として木材に穿孔し、美観を損ねる程度の被害が出る。前種では襖の枠木を穿孔した例がある。

この科には成・幼虫とも強い穿孔力を持つものがいる。

|

被害 少ない、被害程度は個体数により小-中。幼虫はヒノキ・スギを食害する森林害虫。被害材を使った新築建物で成虫が出現することがあるが、新成虫は乾材に産卵しないので、被害が広がることはない。

対策 被害箇所の特定と殺虫剤注入。

|

上図 キクイゾウムシ亜科の1種 鉄筋コンクリート造り建物1F廊下隅の隙間から多数出現した コンクリートスラブ-ビニル床張り間の板材を餌にしたものとみられる稀な発生例

被害 このほかムツヒゲキクイゾウムシ・ムネアカキクイゾウムシがスギ・ヒノキ腐朽・乾材を激しく食害し、ササコクゾウはタケ類乾材の害虫とされるが稀。 |

|

|

キクイムシ科

上図 ハンノキキクイムシ Xylosandrus germanus

下図 ナガキクイムシ科の1種

被害 両科とも幼虫が針・広葉樹衰弱木を食害する。被害材が持ち込まれると屋内に成虫が出現することがある。材表面の内壁が黒い径1~2㎜の円孔の多くはこれによる過去の穿孔痕で虫はいない。

対策 乾材への産卵はなく特別の対応は不要。 |

被害 稀、被害程度大。卵胎生。1令幼虫は活発に移動分散し、狭い隙間も通り抜ける。濡れた木材は材内がスジ・粉と化すが通常の床下の湿度ぐらいでは大害はなさそうである。室内試験ではベイツガを好みヒノキやスギの加害は皆無であったが、針・広葉樹ともに食べるという。アメリカ原産種で、神奈川・大阪で見つかっているほか岐阜木曽川マツ林と高知市内住宅街廃材からも採取された。

対策 雨漏れ水漏れを防ぎ、木を乾燥させること。 |

クマバチ

Xylocopa appendiculata |

ニホンキバチ

Urocerus japonicus |

オオハリアリ

Brachyponera chinensis |

ムネアカオオアリ

Camponotus obscuripe |

ツヅリガ(イッテンコクガ)

Paralipsa guralis |

そのほかのガ類 |

|

|

|

|

|

|

被害 クマバチが稀に軒の垂木などに営巣する。単独雌による径1.5cm深さ30cm前後の単孔であるが、複数雌による同一材への複数営巣もある。

また、物語や外観とは異なり性質はおとなしいが、雌バチは毒針を持つ。この個体は数時間仮死状態となりこの間強い力を加えても無反応であったが、後に覚醒して飛び去った。無用な接触は避けたほうが無難である。

対策 被害部の薬剤吹付け処理。 |

被害 スギ・ヒノキ・マツ・モミ衰弱木や伐採材に産卵、幼虫は材内を食害・穿孔して成長。被害材が建物に使われると1~3年後成虫となって屋内に現れることが稀にある。

対策 乾材への産卵はないので対策は不要。刺されることもない。 |

被害 古家でしばしば営巣、被害程度は中。土台・柱などの腐朽劣化部分をかじって巣造りすることがある。木は餌ではなく、健全な部分は穿孔しない。

。

対策 巣内の薬剤処理。

|

|

|

|

|

|

|

ガ類にはほかにも樹木や腐朽材を食べる種があり、極めて稀に建物に被害が出る。

上・中図 屋外展示品に使われた腐朽蔓材(種名不明)に発生した

クロスジツマオレガ

Erechthias atririvis。

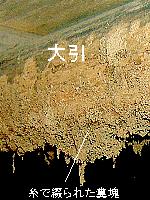

下図 床下の腐朽した大引きから糞が排出された例で加害種は不明 |

上図 働きアリ

中図 女王アリ・働きアリ。羽アリは5,6月

下図 梁の巣から天井板上に大量の木屑が排出された希少な例

被害 本来林内に住み、腐朽木・タケに営巣。屋内では希だが、林内家屋屋根裏の雨漏れ腐朽劣化材と、床下の発泡断熱材に営巣・穿孔した例がある。

硬い健全部には及ばない。

対策 巣内の薬剤処理。 |

|

被害 穀物貯蔵所にしばしば発生、被害程度小、美観を損なう。コメほかの穀物害虫で木は食べないが、蛹化場所として木に穴を開け中で繭を造る。農家の納屋などでよく見かける白い強靭な繭はこれである。

対策 蛹化のための移動分散前に発生源穀類の加熱殺虫。 |