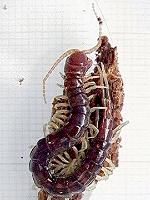

トビズムカデ

Scolopendra subspinipes mutilans

|

アオズムカデ

Scolopendra subspinipes japonica |

セスジアカムカデ

Scolopocryptops rubiginosus |

アメリカジガバチ

Sceliphron

caementarium |

オオモンクロベッコウ

Anoplius samariensis |

キイロサシガメ

Sirthenea flavipes |

|

|

|

|

|

|

被害 咬まれると患部は灼熱感を伴い激しく疼く。高熱で1,2日寝こむこともあり毒は非常に強い。小さな幼虫でも毒は強く、決して侮って素手で触ってはいけない。木にもよく登り、マンション3階で就寝中に被害を受けた例もある。

対策 かつての有機塩素系殺虫剤は予防効果が極めて高かったが、現在同等の代替薬剤はない。建築物周辺を整理・除草して明るく乾燥させ、ジメジメした生息・隠れ場所をなくす。トビズムカデに同じ。

|

被害 トビズムカデより少ない。

対策 トビズムカデに同じ。

|

被害 小形で毒は弱いが、咬まれることがあるという。

対策 トビズムカデに同じ。

|

被害 家の内外に隙間を利用しあるいは泥を材料として巣を作る狩りバチ類やハナバチ類は強力な毒針を持ち、手のひらに乗せるくらいでは何もしないが、手荒に扱えば刺しその痛みは刺すハチ類と変わらないとされる。

対策 刺すハチ類を含め一般にこの手の虫は、相手の動きを見守って危険の有無を判断しつつ静かに行動する必要がある。害はないことが多く、むしろいたずらに騒いで攻撃を促しあるいはあらぬ事故を招くことのほうが恐ろしい。 |

被害 地面に穴を掘り、クモを狩って詰め産卵する。草地や樹木周り・花上でよく見る。

対策 アメリカジガバチに同じ。 |

被害 カメムシ類中捕食性のサシガメ科は人を積極的に攻撃することはないが、針状の強力な口器を持ち、素手で持って刺されれば痛みは刺すハチ並みという。

刺されるとかゆいトコジラミもカメムシの仲間。

対策 予見できない。体に付いたときのみ払い落とせばよい。 |

オオトビサシガメ

Isyndus obscurus

|

セアカゴケグモ

Latrodectus hasseltii

|

|

|

|

|

|

|

被害 2cmを超える大型のカメムシ。攻撃性はないが、つかむと口針で刺し激しい痛みと後で痒みを生じるといい、ハチ刺されの症状に似ている。越冬場所を求めて複数で家中に侵入することがある。

対策 素手で触れない。10−11月の侵入期間はテープなどで隙間を塞いでおく。 |

被害 外来毒グモ。症状は大阪府公表によれば、チクリとした痛み、腫れ、全身の痛み、吐き気・悪寒・発汗へと進むとある。 脱皮時濃色の黒・赤色模様は成長とともに灰・橙色に退色し、脱皮後鮮色に戻る。意外と動きは素早い。沖縄・鹿児島・福岡・山口・近畿・愛知・群馬・鹿児島など急速に分布を広げている。

対策 注入量が少いせいか致死例は少ないようであるが、強い毒性を示す試験報告があり、血清による治療が必要とされる。 |