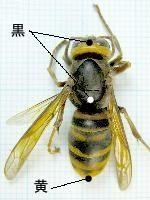

オオスズメバチ

Vespa mandarinia japonica

|

キイロスズメバチ

V.simillima xanthoptera |

コガタスズメバチ

V.analis |

モンスズメバチ

V. crabro flavofasciata |

クロスズメバチ

Vespula flaviceps |

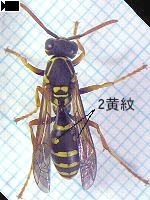

フタモンアシナガバチ

Polistes chinensis antennalis |

|

|

|

|

|

|

被害 常に人を恐れず、巣に限らず餌場を守る場合にも威嚇・攻撃性は格段に強く、その性質は単独時でも変わらない。眼前で5秒前後ホバリングしつつ大顎をカチカチと鳴らして威嚇したあとそのまま攻撃に移る。直線的に体当たりして刺す場合や、曲線的にフェイントをかけて顔などを狙ってくる場合がある。痛みは虫歯の激しい疼痛程度で、徐々に軽減しつつ2、3日続く。多数個体に刺されると致命的である。いったん腫れ上がるが、蛋白質分解酵素のせいか治癒後も刺し口付近に小さな陥没痕が残る。症状には個人差がある。

対策 すぐに急いで10m以上離れる。刺されたらできるだけ早くポイズンリムーバー(市販の注入毒吸引器具)を刺し口にあて毒液を吸い出す。ハチ毒自体の毒性のほか、体質によっては一連のアレルギー性過剰反応(アナフィラキシーショック)で呼吸ができずに死亡する場合があり、応急手当後速やかに医師の治療を受ける。

毎年山中での被害が繰り返されるが、これを避けるためには、常時治療薬・器具を携行し羽音や飛影に気を配って行動する用心が必要である。

巣の駆除は万が一の危険を伴うため、知識も含めた万全の準備ができないかぎり専門業者に依頼する。 |

被害・対策 オオスズメバチほどの攻撃性はないが、広く生息するため被害件数は最も多い。 被害・対策 オオスズメバチほどの攻撃性はないが、広く生息するため被害件数は最も多い。

下図 ニホンミツバチの分封群を襲うキイロスズメバチ。 |

被害・対策 オオスズメバチより小さくておとなしい。巣は小型で多くは梢にあり、近くで刺激すると攻撃される。

越冬♀。 |

被害・対策 キイロスズメバチよりも攻撃性は低い。日没後もしばらくは行動できる。 被害・対策 キイロスズメバチよりも攻撃性は低い。日没後もしばらくは行動できる。 |

被害・対策 迷い込んだ室内で出口を探して飛び回る姿を見ることがある。小形でおとなしいが、スズメバチ類の仲間であり毒針を持つ。巣は多く地中にあり、時に屋内屋根裏・壁内に営巣する。 |

被害 少し小型で軒下に巣を作る最も普通のハチであったが、ここ数年間姿を消している。巣のすぐ近くに急に近づいたりあるいは取り込まれた洗濯物にハチが付いていた場合などに刺されることがある。瞬間電撃的な痛みが走ってしばらく続き、水泡を生じる。

対策 巣の駆除は服装や道具も万が一を考えた万全の体制を整える。営巣初期の虫数が少ないうちに取り除くのがよい。大きい巣は夜を待ち、殺虫剤噴霧で全滅を確認してから扱う。転倒個体もつかまれると反射的に刺す反応が残っている。最後まで生き残り個体の飛来に気を配る。 |

セグロアシナガバチ

P. jadwigae |

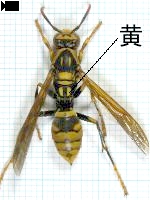

キアシナガバチ

P. rothneyi |

ヤマトアシナガバチ

P. japonicus japonicus |

キボシアシナガバチ

P.mandarinus

|

コアシナガバチ

P. snelleni |

ムモンホソアシナガバチ

Parapolybia indica |

|

|

|

|

|

|

| 被害・対策 フタモンアシナガバチより一回り大きく黄色っぽ い。これも軒下によく巣を作り、前種不在の今は最も身近なアシナガバチとなっている。 |

|

|

被害・対策 フタモンアシナガバチに同じ。山地性で木の枝・葉に巣を作る。よりおとなしいが、巣を刺激すると刺される。 |

被害・対策 山地性の小形のハチで草むらや藪の枝に巣をつくり、おとなしいが近くで巣を刺激すると刺される。 |

|

| 被害・対策 セグロアシナガバチと同大、くびれ前背面に2黄帯があり、山地性である。 |

被害 あまり多くない。繁み・草むら・軒に巣を作る。攻撃性は他のアシナガバチに比べて弱いとされる。イラクサより少し強い痛みが短時間で消えるが、腫れは数日続く。セグロアシナガバチより少し小さく腹部のくびれ前に黄色い縦紋が2個ある点で識別する。

対策 フタモンアシナガバチに同じ。 |

被害 軒や庭木・草むらに巣を作り、剪定や草刈の際によく刺される。痛みは数分から数日続く(被害部位による)。周りが腫れたあと硬くなりかゆみと共に数日間残る。

対策 作業前にハチに備え、できれば巣の有無を確かめておく。作業中は羽音と飛影に注意する。 |

セイヨウミツバチ

Apis mellifera |

ニホンミツバチ

A.cerana japonica |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

被害 刺されることはまずないが、屋内の屋根裏などに巣を作られたり、分封(巣分かれ)群が2、3日ベランダなどを占領することがある。近年新系統の殺虫剤が一因とされる死亡例が増え、路上や花上で働きバチの死骸を散見する。

対策 巣の撤去は養蜂業者かあるいは駆除業者に依頼する。 |