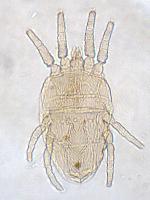

| フタトゲチマダニ Haemaphysalis longicornis |

チマダニ属の1種 |

ハダニ科 | カキヒメハダニ Tenuipalpus zhizhilashviliae |

ブドウヒメハダニ Brevipalpus lewisi |

ナミケナガハダニ Tuckerella pavoniformis |

|

|

|

|

|

|

| 被害 マダニ類は草地・牧場などに生息し鳥・獣から吸血する。飽血すると地面に落ちて数日後再び動物に寄生し、これを3回繰り返した後産卵する。散歩時にイヌに付いて屋内に入り込むことがあり、毛の間や飽血して下に落ちてから動く黒い豆粒として気付かれる。人からも吸血する種類が20種ほど知られている。かゆみはなく、口器を差し込んだまま吸血し数日後体を離れる。

マダニの口器は微小だが、周りに鮫の歯状の鋸歯がびっしり並んだ銛の頭のような形をしており、歯が「かえし」となって抜けにくい。吸血途中に体がちぎれると口器は硬いので残り、これは自然に脱落する場合と化膿する場合とがあり、必要に応じて医師の治療を受ける。問題はこのダニが体内に病原性微生物(ウィルス・リケッチア・細菌・スピロヘータ)を持っている場合で、病原体を特定して適切な治療を受けないと悪化する恐れがある。 対策 野山に入った後の発疹・刺し痕を伴う高熱はマダニを疑い医師の診断を受ける。かゆみはない。 | 被害 ハダニ科のダニは植物から吸汁し、植物害虫が多い。庭や鉢の植物に由来するものが少数ながら屋内でもよく検出される。右3種も同様である。特に害はないがハダニ科については稀に人を刺してかゆみを引き起こすことが知られる。 対策 被害が出た場合はほかのダニも含めて室内ゴミのダニ検査を行う。疑わしい場合は植物を室内から出す。 |

被害 植物から吸汁するダニで、屋内で見つかることがある。無害。 対策 特に無。 |

被害 植物から吸汁するダニで、屋内で見つかることがある。無害。 対策 特に無。 |

被害 植物から吸汁するダニで、屋内で見つかることがある。無害。 対策 特に無。 |

|

| トゲダニ科 | カザリマヨイダニ Lasioseius sugawarai |

トウヨウカブリダニ Amblyseius orientalis |

タンカンマヨイダニ Blattisocius keegani |

||

|

|

|

|

|

|

| 被害 トゲダニ科のダニは動物に寄生して吸血するものが多いが、ダニ捕食性の種もあり屋内でも少数検出されることがある。無害。 対策 乾燥・清掃により餌となるダニ類の発生を抑えることが抑制につながる。 |

被害 マヨイダニ科のダニもダニ・昆虫類を捕食するとみられ屋内から少数検出されることがあるが無害。 対策 乾燥・清掃により餌となるダニ類の発生を抑えることが抑制につながる。 |

被害 カブリダニ科のダニも捕食性で屋内から少数検出されることがあるが無害。 対策 乾燥・清掃により餌となるダニ類の発生を抑えることが抑制につながる。 |

被害 マヨイダニ科のダニも捕食性で屋内から少数検出されることがあるが無害。 対策 乾燥・清掃により餌となるダニ類の発生を抑えることが抑制につながる。 |

||

| トゲオソイダニ Cunaxa capreolus |

ヒナダニ科 | カベアナタカラダニ Balaustium murorum |

そのほかのダニは、 カビのダニ類、食べ物のダニ類、かゆいダニ類。 |

||

|

|

|

|

||

| 被害 オソイダニ科のダニも捕食性で屋内から少数検出されることがあるが無害。 対策 乾燥・清掃により餌となるダニ類の発生を抑えることが抑制につながる。 |

被害 動物寄生性の小型ダニで屋内から稀に検出されることがあるが無害。 | 被害 4月から入梅前までの間、地面・塀・外壁・屋上から屋内までを這い回る1㎜ほどの赤い点はこのダニである。おもに花粉を食べることが明らかにされた。人を刺すことはないが、体液がかゆみの原因になるとの報告がある。 対策 水洗・熱湯・薬剤処理。根絶は困難。 |

|||